【五月病と不登校】子どもの頑張りすぎには注意が必要!ブレーキをかけるのは大人の役目

新年度が始まって間もない5月は、子どもにとっても大きなストレスを感じやすい時期です。

特に真面目で頑張り屋な子ほど「五月病」の症状が出やすく、やがて「不登校」へとつながってしまうこともあります。

親や教師が早めにサインに気づき、適切にサポートすることが何よりも大切です。

この記事では、五月病と不登校の関係や、子どもの頑張りすぎにどう対応するべきかを解説します。

五月病とは

新生活のストレスによる心身の不調

そもそも五月病とは、4月に始まった新生活の緊張や期待がひと段落する5月に現れやすい、心身の不調のことを指します。

具体的には以下のような症状が現れます。

「学校に行きたくない」

「朝起きられない」

「食欲がない」

「何もやる気が起きない」

これは大人に限らず、子どもにも多く見られる現象です。

特に小学校や中学校に進学したばかりの子どもは、知らず知らずのうちに心に大きな負荷を抱えています。

真面目な子ほど注意が必要

五月病は、特に「真面目で責任感の強い子ども」に特に多く見られます。

新しいクラスでうまくやろうと頑張りすぎたり、先生や友達に良く思われたいという気持ちが強すぎたりすると、自分の感情を抑えてしまいがちです。

その結果、心が疲弊し、エネルギー切れのような状態に陥ってしまうのです。

五月病から不登校に発展することも

心と体の不調が続くと登校が困難に

五月病の段階で適切に対応しないと、子どもは「学校に行くのが怖い」「家にいる方が安心」と感じるようになり、不登校へとつながるリスクが高まります。

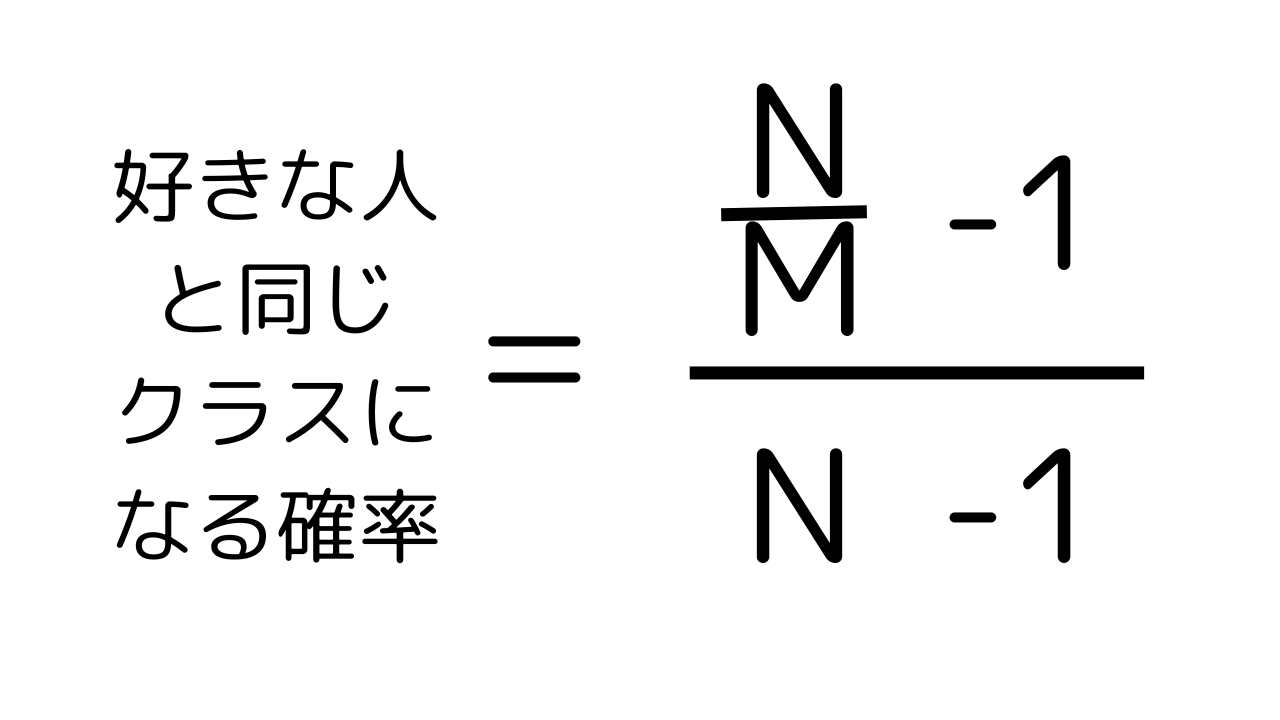

実際に、5月は不登校が始まるきっかけになることが非常に多い時期です。4月、9月、1月に次いで4番目に多いのが5月です。

不登校は「怠け」ではなく、心が限界を迎えているサインです。

親や周囲の大人がそのサインを見逃さず、理解を示すことが求められます。

無理に登校させるのは逆効果

「学校に行かないとダメ」「みんな頑張ってるんだから」といった言葉は、子どもをさらに追い詰める原因になります。

まずは子どもの気持ちに寄り添い、今感じているつらさを言葉にさせてあげることが大切です。

安心できる家庭環境の中で、少しずつ心の回復を図ることが、不登校の長期化を防ぐ第一歩となります。

親ができるサポート

子どもの変化にいち早く気づく

「朝の準備に時間がかかるようになった」「笑顔が減った」「食欲が落ちた」など、ささいな変化にも敏感になることが大切です。

子どもは言葉でつらさを伝えるのが苦手なため、行動や態度にサインが現れやすいのです。

変化に気づいたら、責めたり否定したりせず、まずは「どうしたの?」「疲れてない?」と優しく声をかけましょう。

子どもからの話が聞けない場合は、学校と保護者の連携も大切です。最近何かあったか双方で考えることで、その子の原因を特定できる可能性はあります。

完璧を求めない環境をつくる

「頑張らなくてもいいよ」「できなくても大丈夫」というメッセージを伝えることで、子どもの心は大きく軽くなります。

完璧を求めるあまりに疲れてしまう子にとって、家庭が“安心できる場所”であることが何よりの支えになります。

また、必要であればスクールカウンセラーや専門機関に相談することも視野に入れておきましょう。

家庭でできる予防策についても下記記事の中でまとめています。

ブレーキをかけるのは大人の役目

子どもはなんでもチャレンジしますし、お父さんお母さん、先生に認めてもらおうと頑張ります。その頑張りが顕著なのが4月です。

いわば車のアクセルをべた踏みしている状態。

アクセル踏んで加速すれば成長も早いけど、事故率も高い。

事故を防ぐのは大人の役目。

中学生になったから毎日早起きする。高校生になったから自転車通学頑張る。など変化に合わせて自分の中でいろんな事に頑張ろうとします。

その頑張りをよく見て、「頑張っているね!」と声がけできていますか?「無理しないでね」と心配できていますか。

心の中で思っていても伝わりません。日々の会話、日々の行動の中で声がけしていきましょう。

時にはブレーキをかけてあげる必要があります。

- 頑張りすぎているとき

- 頑張る方向が少しずれているとき

ブレーキをあけてあげることで、子どもはアクセルを踏むことに集中できます。大人がブレーキになってあげましょう。

おわりに

五月病や不登校は、誰にでも起こりうるということを理解しておきましょう。

どんな子どもにも起こりうることであり、大切なのは「早期の気づき」と「無理をさせない対応」です。

子どもの頑張りすぎを見逃さず、心のサインを受け取ることが、健やかな成長への第一歩となります。